Ein anderer Blick auf die Kunst

In der nach Themen gegliederten Schau „Kunst fühlen“ sind die üblichen Verhältnisse im Museum auf den Kopf gestellt - jedenfalls ein bisschen. Nicht nur, dass der Künstler Peter Schloss Braille-Schrift riesengroß und mit unterschiedlichen Materialien auf die Wände bringt, ohne sich um eine Übersetzung zu scheren, sondern die Werke hängen auch niedriger als sonst, damit sie für Rollstuhlfahrer und Kleinwüchsige gut zu sehen sind.

„Es ist in vielerlei Hinsicht eine besondere Ausstellung“, sagt Museumsdirektor Christoph Grunenberg stolz. Für dieses Projekt holte sich die Kunsthalle Expertise von außen ins Boot, eine inklusive Gruppe, die über ein Jahr lang gemeinsam mit den Kuratorinnen Lara Franke und Eva Fischer-Hausdorf die Schau vorbereitete: „Wir möchten wirklich alle Menschen ansprechen, vor allem diejenigen, die bisher die Kunsthalle noch nicht besucht haben“, hofft Franke. Deshalb gibt es taktile Modelle, bei denen man Vincent van Goghs „Mohnfeld“ ertasten kann, Erklärungen in einfacher und in Gebärdensprache und ein taktiles Leitsystem. Die kleinwüchsige Anna Schulze-Hulbe, Mitglied der Projektgruppe, hofft auf „den Aha-Effekt“.

Ein verborgenes Kapitel der Kunstgeschichte

Der stellt sich bei denjenigen, die noch gehen, sehen, hören können, auf jeden Fall ein. Sie erkennen, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Und diejenigen, die auf den Rollstuhl angewiesen, blind, taub oder kleinwüchsig sind, erleben endlich mal eine Schau, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. So haben alle etwas davon - ganz so wie es der Untertitel „Wir. Alle. Zusammen“ verspricht.

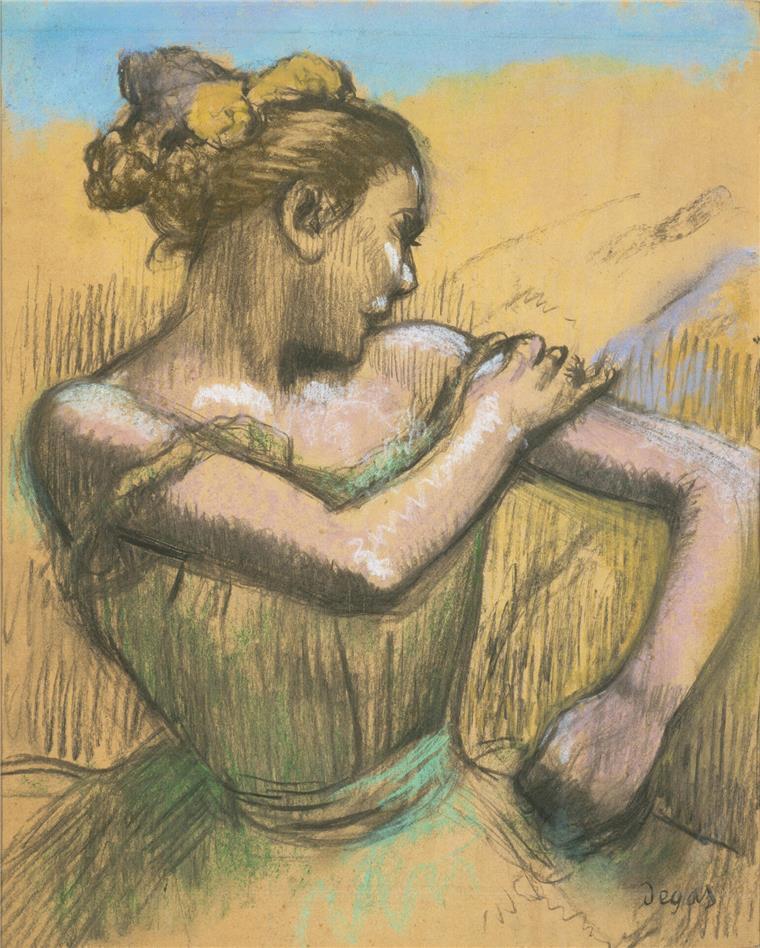

Alle zusammen blättern wir ein verborgenes Kapitel der Kunstgeschichte auf. Keine Frage, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Edgar Degas, Lovis Corinth, Francisco de Goya und Henri de Toulouse-Lautrec haben großartige Kunst geschaffen, ihre Arbeiten gehören zu den hochkarätigen Werken der Kunsthallen-Sammlung. Doch selten wird darüber gesprochen, dass sie alle eine Behinderung hatten.

Nur bei Vincent van Gogh, der Stimmen hörte und sich selbst in die Nervenheilanstalt einlieferte, kennen wir mehr oder weniger die Krankengeschichte. Bei den meisten anderen wird sie jedoch nie thematisiert. Dabei litt Matisse sein Leben lang unter Schmerzen. Ans Bett gefesselt, schuf er in 1947 mit Schere und Papier die Kunstmappe „Jazz“. Das Augenlicht von Degas wurde immer schlechter, deswegen verlegte sich der Maler auf die Bildhauerei. Corinth war nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt, malte aber weiter ebenso wie Goya, der nach einer Krankheit taub wurde. Der kleinwüchsige Toulouse-Lautrec litt unter einer Knochenkrankheit. Sie alle können Vorbilder sein, so Kuratorin Eva Fischer-Hausdorf: „Sie zeigen, dass man trotz Einschränkungen Großes schaffen kann.“

© Lars Lohrisch

Edgar Degas konnte mit dem „Zeichenstift schauen“, meinte ein jüngerer Freund. Doch als der Künstler nicht mehr gut sehen konnte, wechselte er das Genre, schuf Skulpturen aus Wachs und Ton.

Groß sind auch die Arbeiten von Zorka Lednárová, die unter Muskelschwund leidet. Die zeitgenössische Künstlerin hat vieles aufgeben müssen, nur ihre Kunst nicht, allerdings ist sie dabei auf Hilfe angewiesen. Ein Video zeigt, wie sie auf einer Leinwand liegt und die Arme und Beine so bewegt, wie es spielende Kinder im Schnee tun. „Er war für mich schwer, um Hilfe zu bitten. Doch es war auch ein schönes Gefühl, weil ich nach vielen Jahren die Arme hoch- und die Beine auseinander gekriegt habe“, erzählt sie. Ihr „Angel“ wirkt, als würde er gleich davon fliegen, leicht und bunt.

Viele der Arbeiten in der Schau sind farbenfroh - so auch die Selbstbildnisse von Carl F., der erst in der Corona-Pandemie anfing, sein Ich einzufangen. Oder die Gemälde von Oliver Flügge. Ganz anders die Serie von Ono Ludwig, der sich mit einer selbst gebauten Lochkamera fotografiert und dabei in unterschiedliche Rollen schlüpft.

Sven Kocar bedient die Kamera mit den Füßen

Der „Blick in die Welt“, so das Thema einer der Räume, feiert wieder die Farbe. Stephanie Baden schießt ihre „hidden landscape“ aus dem Wagen heraus, aber erst, nachdem sie die Autoscheiben farbig bemalt hat. Sven Kocar bedient die Kamera mit den Füßen. Blüten, Pilze und Baumkronen zeigt er aus der Untersicht. Dabei experimentiert er mit Licht und Schatten. Und Torsten Holzapfel malt U-Bahnstationen so detailgenau, dass sie wirken, als hätte er sie fotografiert. Eric Baier verknüpft eine traumhafte Strandlandschaft mit dem Bild von den Beinen einer Frau, von denen eines amputiert ist.

Das alles sind Arbeiten, über die man gerne mit anderen reden würde. Doch das ist schwierig. Wie schwierig Kommunikation sein kann, führt Seo Hye Lee in ihrer Videoarbeit vor. Doch wir können auch lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Davon geht Peter Schwartz in seiner „Schule der Empathie“ aus.

Die Ausstellung feiert die Vielfalt und die unterschiedlichen Zugänge zur Kunst. Und sie lädt dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Mit dem Ziel, künftig niemanden mehr auszuschließen.

Was: „Kunst fühlen“

Wo: Kunsthalle Bremen, Am Wall 207

Wann: Bis zum 7. September. Die Schau ist dienstags von 10 bis 21 Uhr sowie mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr zu sehen.

Internet: www.kunsthalle-bremen.de

Auf einen Blick