Seltsame Kreaturen nachts im Museum

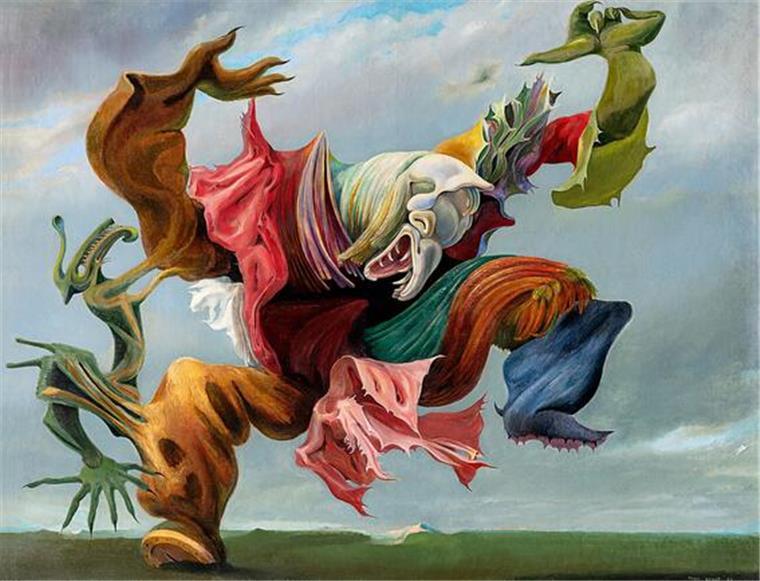

Eines der unheimlichsten und gefährlichsten Monster: Das Vogelwesen mit abgewinkelten Klauen, von Max Ernst 1937 auf die Leinwand gebannt, das sich die Erde untertan. Das Ungetüm, vom Maler spöttisch „Der Hausengel“ genannt, stampft wie Putin oder Trump heutzutage ohne Rücksicht auf Verluste vorwärts. Dieser Dämon, obwohl unter dem Eindruck des Spanischen Bürgerkriegs gemalt, verdeutlicht auch die Schrecken unserer Gegenwart.

Für die Kuratorin wird ein Traum wahr

Dabei richtet Kuratorin Annabelle Görgen-Lammers, für die mit dieser Schau ein Traum wahr wurde, ihren Blick eigentlich gar nicht so sehr auf die Gegenwart, sondern auf die Vergangenheit. Denn, so die These der Schau „Rendezvous der Träume“, die surrealistische Bewegung ist ohne die Romantiker nicht denkbar. Um diese Annahme zu belegen, haben die Hamburger in aller Welt Gemälde, Grafiken, Zeichnungen, Fotografien, Filme, Handschriften, Skulpturen und Objekte zusammengetragen. „Es ist die größte Ausstellung, die wir in unserem Haus je hatten“, freut sich Direktor Alexander Klar.

Natürlich sind jede Menge Spitzenwerke dabei, angefangen von Ernsts „Hausengel“ über Caspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“ bis hin zu Meret Oppenheims „Eichhörnchen“, Salvador Dalís „Traum“ oder Magrittes Wolken-Kopf. 230 surrealistische Ikonen treffen auf 2500 Quadratmetern auf 70 Meisterwerke der Romantik - eigentlich weiß man in dieser Blockbuster-Schau gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Fast surreal mutet die spektakuläre Inszenierung in abgedunkelten Räumen an, die im Hubertus-Wald-Forum beginnt und im Kuppelsaal in der Kunsthalle endet.

André Breton ist der Vordenker der Surrealisten

Vorschlag zur Güte: Tauchen wir ganz klassisch ein in die erste Passage der 15 Kapitel umfassenden Schau. Dort begegnen wir dem Vordenker der Surrealisten André Breton, von Victor Brauner 1934 porträtiert. Und dem bunten Völkchen, das er um sich scharte, von Max Ernst bereits 1922 im Gruppenbild „Das Rendezvous der Freunde“ verewigt, auf dem auch imaginäre Freunde wie Raffael und Dostojewski auftauchen. Für Breton war auch Novalis ein solch imaginärer Freund.

In seinem „Surrealistischen Manifest“ (1924) nimmt er Bezug auf diesen Dichter der Romantik. „Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder“, fand Novalis bereits 1798. Breton spinnt 1924 diesen Gedanken weiter: „Man gebe sich nur Mühe, die Poesie zu praktizieren.“ Didier Ottinger vom Centre Pompidou, dessen zurzeit geschlossenes Haus über 30 hochkarätige Leihgaben zur Verfügung stellte, ist überzeugt: „Ich habe in Paris immer gesagt, dass man den Surrealismus nicht verstehen kann, wenn man die deutsche Romantik nicht kennt, weil die der Schlüssel zum Verständnis ist.“

Die Künstler geben dem Irrationalen Raum

Hören wir also auf ihn. Zwar trennen die Romantiker und die Surrealisten mehr als 100 Jahre, doch beide wehren sich gegen die Entzauberung der Welt. Ihnen geht es um mehr als die Wirklichkeit, die schnöde Realität. Sie haben einen Hang zum Übernatürlichen, setzen bei ihren Hymnen an die Nacht aufs Unbewusste, geben dem Irrationalen, dem Nicht-Erklärbaren Raum.

Wie Caspar David Friedrich, einer der Hausgötter der Hamburger Kunsthalle, der das Verlorensein des Menschen in der Landschaft immer wieder zum Thema machte. „Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht. Sieht er aber nichts, so unterlasse er es zu malen, was er vor sich sieht“, hielt der einst fest. Die Surrealisten ließen sich auf dieses innere Sehen ein. Um das zu verdeutlichen, fotografierten sie sich immer wieder mit geschlossenen Augen.

Max Ernst kannte die Romantiker ziemlich gut

Doch die Wahlverwandtschaften beruhen nicht nur auf Gefühl, sondern genauso sehr auf genauer Kenntnis. Max Ernst, ebenfalls ein wahrer Kenner der deutschen Romantik, hatte sich bereits während seines Studiums an der Universität Bonn mit den Träumern aus dem 19. Jahrhundert beschäftigt: „Die Vorlesungen, die mich am meisten interessieren, waren jene über die Dichter und Schriftsteller der deutschen Romantik.“

Dem trägt die Schau Rechnung. In vielen, vielen Vitrinen liegen Handschriften, unter anderen von Novalis und Hölderlin. Hans Bellmer illustrierte 1936 Kleists „Marionettentheater“, das in Paris erschien, Valentine Hugo entwarf den Umschlag für ein Buch von Achim von Arnim. „Besonders in den 30er und 40er Jahren, als die Nationalsozialisten versuchten, Künstler wie Caspar David Friedrich als Heimatmaler zu vereinnahmen, sehen die Surrealisten das Revolutionäre und Widerständige in dieser Kunst“, sagt Kuratorin Görgen-Lammers.

Tinte auf ein Blatt Papier gekleckst

Der Zufall spielte für die Künstler eine wichtige Rolle. So tropfte bereits Justinus Kerner um 1820 in seinen „Klecksographien“ Tinte auf ein Blatt und bearbeitete die Strukturen, die beim Falten entstanden. Ähnlich die Technik, die Óscar Domínguez Mitte der 1930er Jahre entwickelte. Er trug Farbe auf eine Glasplatte auf und legte den Bildträger darauf, so dass sich ebenfalls Strukturen ergaben, die er nicht beeinflussen konnte.

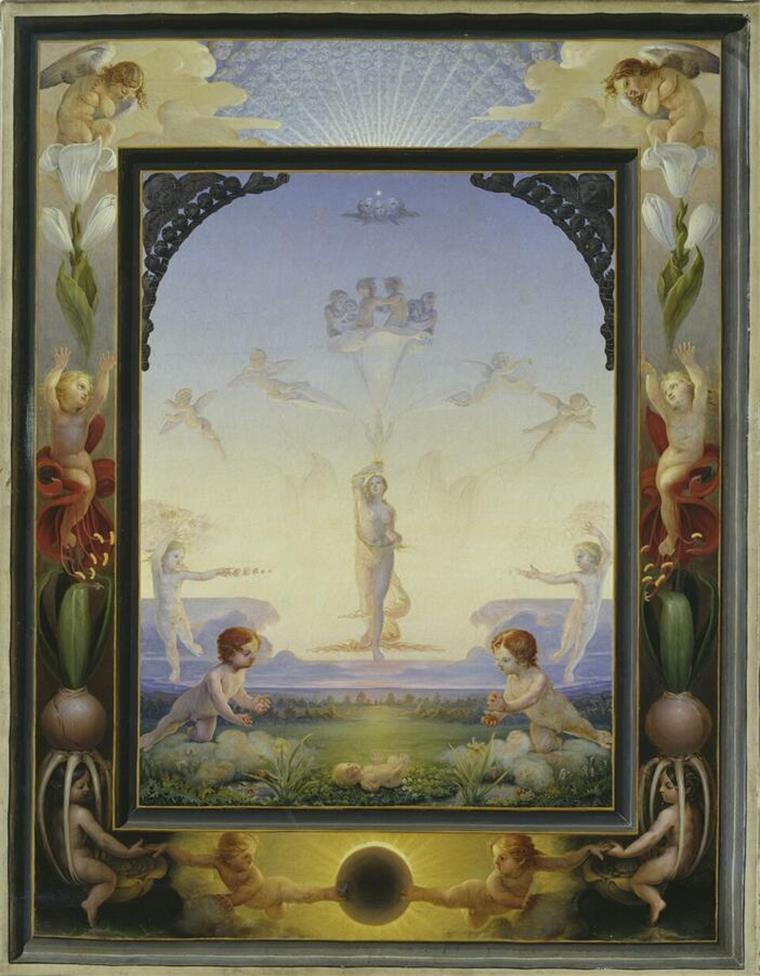

Die Nacht, Wolken, der dunkle Wald , Liebe und Träume - das sind alles Themen, die sowohl die Surrealisten - unter ihnen sind viele in Deutschland noch unbekannte Künstlerinnen wie Remedios Varo, Suzanne Van Damme, und Jane Graverol - als auch die Romantiker faszinierten. Die Schau inszeniert immer wieder spannende Gegenüberstellungen. Nehmen wir noch einmal Max Ernst. Als er 1964 zum ersten Mal die Hamburger Kunsthalle besuchte, freute er sich nicht nur über den Lichtwark-Preis, sondern auch darüber, dass er Philipp Otto Runges „Der Morgen“ (1808) im Original sehen konnte. Das inspirierte ihn zu einer malerischen Interpretation, die er „Ein schöner Morgen“ nannte. Doch Ernst übernahm nur die Lichtstimmung und die Bildaufteilung

Einsame Rückenfiguren in veränderter Landschaft

Bei seinem Gemälde „Weib, Greis und Blume“ greift Ernst nur die Grundidee von Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“ auf. Beide Werke zeigen Rückenfiguren, die die Betrachter direkt ins Bild hineinziehen. Bei Friedrich schaut der einsame Wanderer auf eine schöne Landschaft, bei Ernst ist davon nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs nur die Sehnsucht geblieben. Der Mensch gleicht einer Maschine, die Landschaft ist voll gestellt mit technischem Gerät, eher Dystopie als Utopie. Aus den Wolkenlandschaften der Romantiker wird bei Wolfgang Paalen ein mit Naturschwämmen überzogener Regenschirm. Und aus dem poetischen Wolkenidyll eines Christian Clausen Dahls wird bei René Magritte „Der Fluch“. Paul Nashs „Totes Meer“ (1940) scheint auf den ersten Blick Friedrichs „Eismeer“ zu gleichen. Doch dann stutzt man: Aus den Eisschollen sind bei dem Surrealisten Tragflächen und Rümpfe abgestürzter Flugzeuge geworden.

Aus diesem Labyrinth der rätselhaften Bilderwelten finden die Besucher nur schwer wieder hinaus. Nur eines ist klar: Vor der schieren Menge werden selbst eingefleischte Museumsbesucher überwältigt. Zum vertieften Staunen und Entdecken muss man auf jeden Fall wiederkommen.

© Hamburger Kunsthalle

Von Philipp Otto Runges „Der Morgen“ war Max Ernst so fasziniert, dass er eine abstraktere Version des romantischen Bildes anfertigte.

© Dejansaric/Hamburger Kunsthalle

René Magritte ging es nicht um poetische Wolkenformationen, sondern um Verfremdung.

Auf einen Blick

Was: „Rendezvous der Träume“

Wo: Hamburger Kunsthalle, Glockengießerwall 5, Hamburg

Wann: Bis zum 18. Oktober. Die Schau ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, donnerstags bis 21 Uhr

Eintritt: Karten kosten Euro, Zeitfenster-Tickets online buchbar unter https://tickets.hamburger-kunsthalle.de/webshop/webticket/startpage