Der Seelen-Striptease der Häftlinge

Zwei Männer hinter Gittern - das ist die Ausgangssituation. Schon bevor das eigentliche Spiel im „Kuss der Spinnenfrau“ beginnt, machen die beiden Insassen Lockerungsübungen. Aus dem Lautsprecher ertönt die Ansage: „Sie befinden sich im Hochsicherheitstrakt. Um die Häftlinge nicht zu gefährden, schalten Sie bitte Ihre Handys aus.“ Ein überflüssiger Gag, der die Richtung des Abends vorgibt. So schlimm ist es in diesem Gefängnis nicht, dort bekommen die Gefangenen sogar Präsentkörbe voller Lebensmittel. Selbst der Gefängnisdirektor, gespielt von Alexander Smirzitz, wirkt eher harmlos.

Eingesperrt im Junta-Gefängnis

Doch Valentin und Molina, die beiden Protagonisten des Stücks, befinden sich nicht in irgendeinem Hochsicherheitstrakt, sondern im Junta-Gefängnis zu Beginn der blutigen Militärdiktatur in Argentinien, die ihre Schrecken von 1976 bis 1983 verbreitete. Unmittelbar nach der Machtergreifung begann das Militär mit der Jagd auf Oppositionelle. Gewerkschafter, kritische Studenten, linke Intellektuelle, Journalisten und Homosexuelle kamen in Folterlager. Tausende wurden verschleppt, entführt, gefoltert und getötet. Viele von ihnen sind bis heute verschwunden. Wer noch nicht inhaftiert war, sah zu, dass er das Land verließ wie der argentinische Erzähler Manuel Puig, dessen „Kuss der Spinnenfrau“ 1976 erschien.

Das ist der politische Hintergrund, vor dem die Geschichte erst ihre Wucht entfaltet. Regisseurin Kristin Trosits verharmlost diese Ausgangslage zu einer poetischen Annäherung zweier gegensätzlicher Männer in einer Ausnahmesituation, die die Inszenierung im Kleinen Haus aber nicht näher ausmalt. Molina, der Schaufensterdekorateur, der so gerne eine Frau wäre, und Valentin, der Kämpfer für eine andere Gesellschaft, müssen in ihrer luftigen Zelle (Ausstattung: Nina Sievers) miteinander auskommen. Selbst ihre leicht abschüssigen Pritschen sind keine wirkliche Ruhestätte, auf ihnen kommen sie leicht ins Rutschen.

Beim Träumen verwandelt sich die Zelle

Nur in der Fantasie können sie diesem tristen Ort entfliehen. Das gelingt vor allem Molina, der sich an alten Kinofilmen berauscht - egal, ob es Nazi- oder Hollywood-Schinken sind. All diese Schmachtfetzen haben ein tödliches Ende, ein Ende, das auch den beiden Insassen droht. Doch das blendet Molina aus. Abend für Abend macht er seine Lieblingsfilme mit Worten lebendig. Immer wenn er das tut, ändert sich das Licht (Daniel Lang), wird aus der kalten Zelle ein freundlicher, warmer Raum. Hinter dem Fadenvorhang tritt die Tänzerin Ann-Kathrin Tietje hervor, die die erzählten Szenen vertanzt, sich dabei aber nie in den Vordergrund spielt (Choreografie: Sarah Haack). Die Bremerhavener Inszenierung ist da nah an der literarischen Vorlage. Bereits Puig setzte in seinem Roman auf Montagelemente, verknüpfte Dialoge mit Polizei-Protokollen, wissenschaftliche Fußnoten zum damaligen Stand der Homosexuellen-Forschung mit inneren Monologen. Auf der Bühne verschmelzen Schauspiel und Tanz zu einer Einheit. Und das ist traumhaft schön.

Wie Leon Häder als Molina und Henning Z Bäcker als Valentin das ungleiche Paar zum Leben erwecken, ist ebenfalls traumhaft. Allein wegen dieser beiden - vergessen Sie mein Gemecker - lohnt sich ein Besuch der Aufführung. Bäcker gibt den intellektuellen Kämpfer, der im Gefängnis immer ein Buch zur Hand hat, weniger knallhart, als es Raul Julia in dem Spielfilm von 1986 tat. Seine Figur ist kein Macho-Aktivist, sondern ein Mann, der seinen weichen Kern verstecken muss, um der Revolution zu dienen.

Molina knackt die harte Schale von Valentin

Leon Häders Molina gelingt es Schritt für Schritt, die harte Schale seines Zellengenossen aufzubrechen. Dabei gibt er auch viel von sich preis, allerdings nicht, dass er darauf angesetzt ist, Valentin zu bespitzeln. Zunächst ahnen wir das nur, weil er immer wieder betont, Valentin solle ihm keine Geheimnisse anvertrauen. Der Auftritt des Gefängnisdirektors beseitigt die letzten Zweifel.

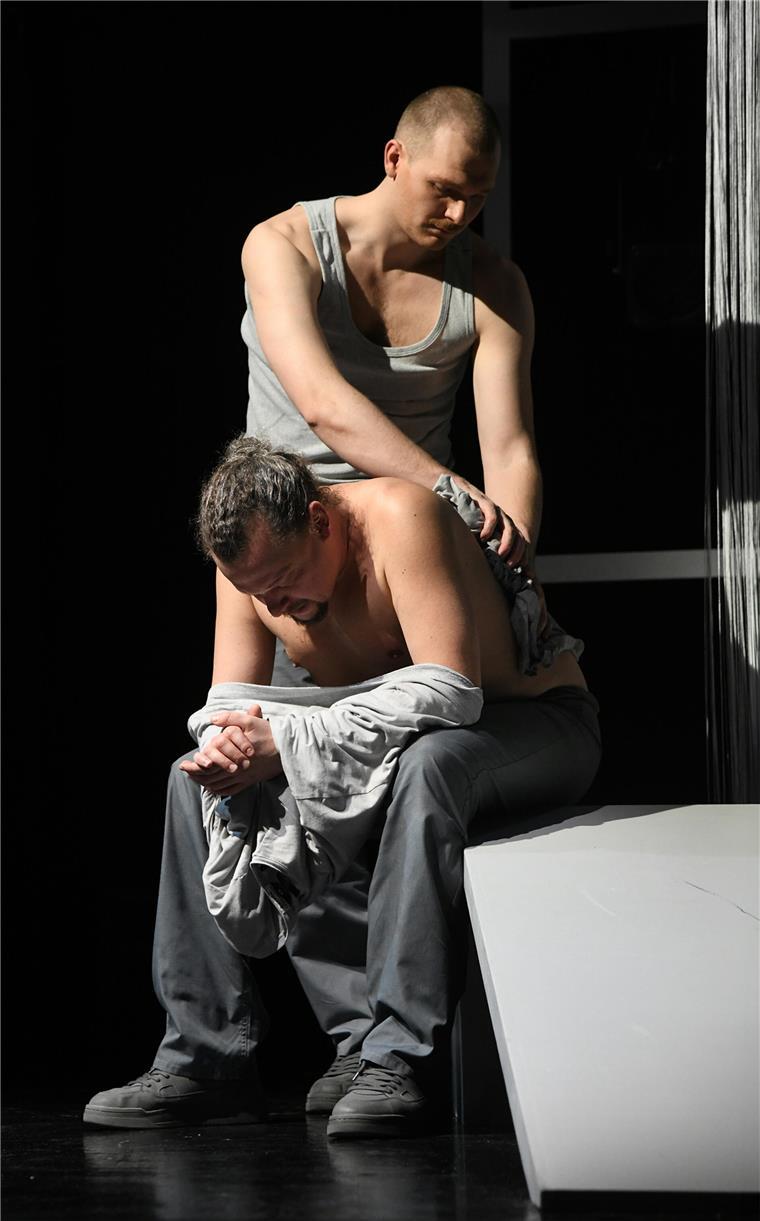

© Heiko Sandelmann

Molina (Leon Häder) kümmert sich rührend um den kranken Valentin (Henning Z Bäcker) und wäscht ihm den Rücken.

Wie die beiden sich langsam annähern, eine Art Seelenverwandtschaft entdecken und sogar körperliche Nähe zulassen, das ist absolut sehenswert. Der Seelen-Striptease der Häftlinge geht unter die Haut - gerade weil man weiß, dass ihnen kein Happy End beschieden ist. Die Annäherung endete jedenfalls im Roman und auch im Film tödlich.

Das ist in Bremerhaven anders. Wie ein fürsorglicher Vater verabschiedet sich Bäckers Valentin von seinem Freund, als der entlassen werden soll: „Und jetzt musst du mir etwas versprechen: Dass du dir Respekt verschaffst und nicht zulässt, dass dich jemand schlecht behandelt oder ausnutzt... Versprich mir, dass du dich von niemandem erniedrigen lässt.“ Respekt vor der literarischen Vorlage hätte der Bremerhavener Inszenierung besser angestanden. Dieses Happy End nimmt dem Stoff endgültig die Schärfe.

Was: „Der Kuss der Spinnenfrau“ von Manuel Puig, deutsche Übersetzung von Anneliese Botond

Wo: Kleines Haus des Stadttheaters

Wann: Weitere Vorstellungen am 6. und 8., und 14. März, am 17. und 25. April, am 2. Mai.

Auf einen Blick