Der „Wanderer“ flieht vor der Welt

Goethe, der Superstar der schreibenden Zunft, hielt wenig von seinem malenden Kollegen, der sich nur in der Dämmerung vor die Tür traute. Entnervt sandte ihm der Großschriftsteller immer wieder die Bilderkisten zurück, die Caspar David Friedrich nicht müde wurde, ihm zu schicken. Solch eine Kiste würde heute sicher keiner mehr zurückweisen. Das Auktionshaus Villa Grisebach hat gerade erst das gut erhaltene „Karlsruher Skizzenbuch“ des Künstlers für 1,8 Millionen Euro versteigert. Und - da ist kein Blick in die Glaskugel nötig - die spektakuläre Hamburger Ausstellung „Kunst für eine neue Zeit“, die heute beginnt, wird sicher alle Besucherrekorde brechen. So viel Caspar David Friedrich war lange nicht mehr, über 50 Gemälde, darunter viele Schlüsselwerke, und rund 100 Zeichnungen sind in der Galerie der Gegenwart versammelt sowie Arbeiten seiner Künstlerfreunde. Als wäre das noch nicht genug, gibt es im zweiten Obergeschoss die Auseinandersetzung zeitgenössischer Künstler mit dem Romantiker.

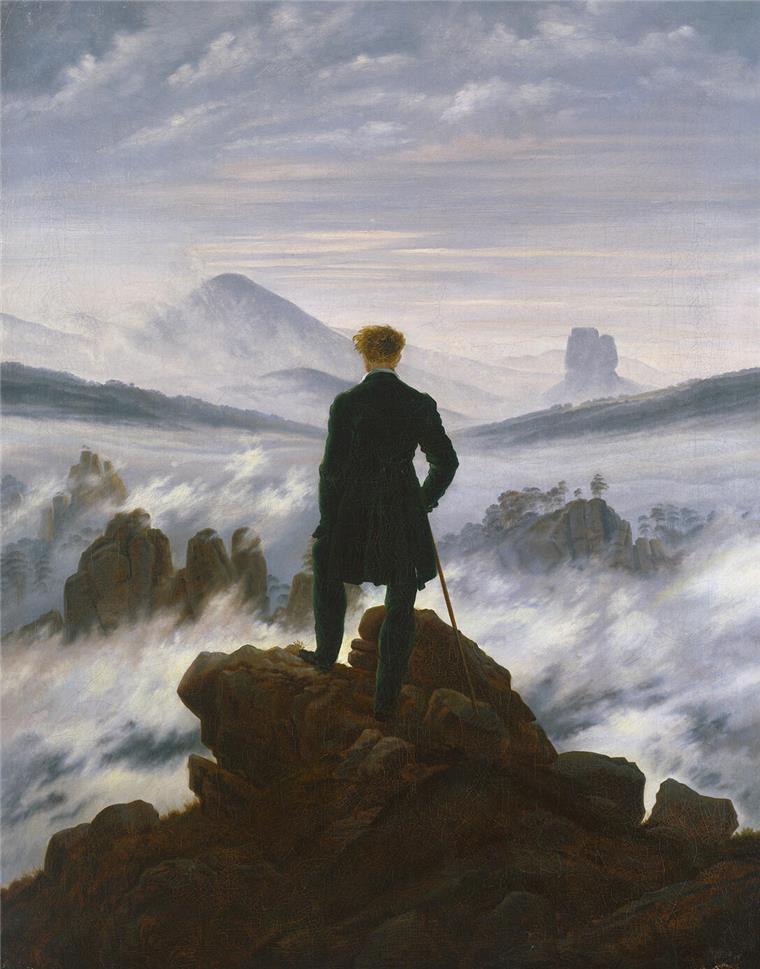

Eines der Schlüsselwerke ist ohne Frage „Der Wanderer über dem Nebelmeer“, von „unserer Mona Lisa“ sprach der frühere Kunsthallen-Direktor Hubert Gaßner. Der jetzige Chef Alexander Klar bescheinigt dem Bild gar „extreme Instagramability.“ In der Tat: Unter dem Hashtag #caspardavidfriedrich finden sich bei Instagram fast 60.000 Beiträge. Der Mann, an den sich schon bald nach seinem Tod 1840 kaum einer mehr erinnerte, scheint im 21. Jahrhundert angekommen zu sein.

Rückenfigur ziert Seifendosen und Socken

Da verwundert es nicht, dass die berühmte Rückenfigur des Wanderers gerade in Hamburg Plakate und Häuserfassaden erklimmt. Natürlich trifft man sie auch im Fanshop der Kunsthalle auf Seifendosen, Socken, auf Notizhefen, als Ohrring - sogar als Ausstechform für Plätzchen in der Adventszeit.

Bei so viel Friedrich-Kitsch ist es gar nicht so leicht, zu dem Kern des Werkes vorzustoßen. Versuchen wir es trotzdem. Lassen wir zunächst einmal die Selbstbildnisse sprechen, mit denen der Rundgang beginnt. Um 1800 hat sich Friedrich, 1774 in Greifswald geboren, in einer Kreidezeichnung ins Bild gesetzt, aus der er uns mit wachem, aber auch abwägendem Blick fixiert. Ganz in Gedanken versunken zeigt er sich auf einer Sepia-Zeichnung aus dem Jahr 1802. Seine berühmten Ölgemälde entstanden erst viel später, der „Wanderer“ datiert aus dem Jahr 1817.

Da steht er nun vor uns der Mann im grünen Samtanzug, den Friedrich in seiner Wahlheimat Dresden gemalt hat. Vor dem Städter, der eher lässig dasteht und den wir nur von hinten sehen, tut sich ein Abgrund auf. Doch das nebelverhangene Gebirgspanorama bietet auch Trost, so nah am Himmel scheinen die irdischen Schrecken weit weg. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung?

Der Künstler schärft den Blick auf die Natur

Caspar David Friedrich, so deutet es der Bestseller-Autor Florian Illies, sei der Künstler der Stunde, weil er nicht nur die Schönheit der Natur feiere, sondern ebenso ihre Gefährdung thematisiere. Kurator Markus Bertsch drückt es so aus: „Friedrich hat mit seiner Kunst einen neuen Blick auf die Natur und auch das Verhältnis von Mensch und Natur geschaffen.“ Zwar zeichnete er gelegentlich abgestorbene Bäume, doch eigentlich malte er eine heile Welt, eine idealisierte Wunschlandschaft, in die der Mensch flieht vor den Zumutungen der Vormoderne.

Dieser Maler, der die Romantik erfand, bevor sie zum Kitsch verkam, spricht das Gefühl an. „Die einzig wahre Quelle der Kunst ist unser Herz, die Sprache eines reinen kindlichen Gemüts. Jedes echte Kunstwerk wird in geweihter Stunde empfangen und in glücklicher geboren, oft dem Künstler unbewusst, aus innerem Drang des Herzens“, fand der Mann, der Frömmigkeit nicht illustrieren, sondern erzeugen wollte.

Seine Kunst weist über ihre Entstehungszeit hinaus

Unser Herz öffnet sich weit, wenn wir seine Bilder sehen. Denn obwohl sie im 19. Jahrhundert entstanden, scheinen sie das zeitgenössische Lebensgefühl einzufangen. „Friedrich hat die Tragödie der Landschaft entdeckt“, stellte bereits 1835 der französische Bildhauer David d'Angers fest. Doch erst heute, wo die Fichten im Harz zugrunde gehen und anderswo die Wälder brennen, verstehen wir wirklich, was er damit meinte.

„Kunst ist stets ein Produkt ihrer Zeit. Sie entsteht in

dieser und geht oftmals ganz in ihr auf. In seltenen Fällen

kann Kunst aber auch über ihre Zeit hinausweisen“, glaubt Kunsthallenchef Klar. Und genau das tun die Arbeiten von Caspar David Friedrich. Der Maler mit dem roten Backenbart war seiner Zeit voraus. Und hat uns immer noch etwas zu sagen.

„Kunst für eine neue Zeit“, so der Untertitel der Ausstellung, meint eben auch, dass der Künstler an der Schwelle zum Industrie-Zeitalter noch einmal die Natur feierte, die so gewaltig ist, dass der Mensch da meist nur winzig klein erscheint - der „Wanderer“ ist da die Ausnahme. Typischer schon der „Mönch am Meer“ (1822), dieses Männchen, das auf diesem radikalen Einsamkeitsbild fast mit dem Hintergrund verschmilzt. Hier erprobt der Maler zum ersten Mal, das, was später sein Markenzeichen werden sollte: die Rückenfigur, die den Betrachter direkt ins Bild hineinzieht.

Seine Bilder sind gemalte Collagen

Keine Frage, der Künstler liebte die Landschaft. Doch niemals - außer in seinen Skizzenbüchern - gibt er die Felsen, Baumgruppen, Ruinen und Küstenformationen, die er sieht, eins zu eins wieder. Er selbst sagte: „Ich muss meine Fensterlein schließen, um meine Bilder zu erfinden.“ Seine Gemälde sind gemalte Collagen. Bei den „Kreidefelsen auf Rügen“ (1818/22) kombiniert er verschiedene Ansichten, um die Wirkung der weißen Felsen zu steigern. Auch beim „Eismeer“ (1823/24) vereinigt er drei Ölskizzen zu einem Bild. Der Grund ist klar: So steigert der Erfinder der Sehnsucht den Effekt.

Mit Nebenwirkungen bis heute: Wir können uns nicht sattsehen an seinen durchdachten Landschaftsbildern, fühlen dieses Verlorensein des Menschen, zumal Friedrichs Thema - der Mensch und die Natur - aktueller denn je ist. Falls es einen Beweis für diese These bedurfte, finden wir ihn im zweiten Obergeschoss. So inszeniert sich die finnische Künstlerin Elina Brotherus einsam in einer weiten Naturlandschaft. „Statt des heroischen Mannes habe ich mich selbst auf dem Berg platziert. Man sieht eine Frau, die auf die Welt blickt“, sagt sie. Der Lichtkünstler Olafur Eliasson untersucht in seiner abstrakten Arbeit die Farbpalette vom „Eismeer“. Der Kalifornier Kehinde Wiley setzt schwarze Jugendliche in die Kreidefelsen. Swaantje Günzels „Eismeer“ ist voller Plastikmüll. Und, und, und.

Die Beispiele zeigen: Caspar David Friedrich, der 60 Jahre nach seinem Tod fast vergessen war, ist der Maler der Stunde. Um das zu unterstreichen, bekommt er noch den Ritterschlag durch das Metropolitan Museum in New York - natürlich erst 2025, wenn all die Geburtstagsfeierlichkeiten in Hamburg, Berlin und Greifswald vorbei sind.

© SMB / Andres Kilger

Wo steht er nur, der „Mönch am Meer“? Innerhalb der weiten Landschaft wirkt er einsam und verloren, sein Oberkörper wird fast eins mit dem dunklen Meer.

© Hamburger Kunsthalle

Der „Wanderer“ wird immer wieder zitiert - zum Beispiel von der finnischen Fotografin Elina Brotherus. Sie hat den Mann aus Friedrichs Gemälde durch eine Frau ersetzt: sich selbst.

Auf einen Blick

Was: „Caspar David Friedrich: Kunst für eine neue Zeit“

Wo: Hamburger Kunsthalle, Glockengießerwall 5

Wann: Bis zum 1. April. Die Schau ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, donnerstags bis 21 Uhr

Eintritt: Karten kosten 16 Euro, Zeitfenster-Tickets online buchbar unter https://tickets.hamburger-kunsthalle.de/webshop/webticket/startpage

Internet: www.cdfriedrich.de

© SMB / Jörg P. Anders

So lieben wir unseren Caspar David Friedrich: Beim „Mondaufgang am Meer“ (1822) können sich die Besucher herrlich wegträumen in eine idyllische Landschaft.

© Hamburger Kunsthalle

Auf diesem Selbstporträt ist Caspar David Friedrich in Gedanken versunken. Vermutlich entstand es um 1802 in Greifswald, der Geburtsstadt des Künstlers.